Bürgerversammlung 11.05.2016 | Bürger über „Nahwärmenetze in Tegernheim“ informiert – Vorteile erläutert

Frage nach Kosten blieb weitgehend unbeantwortet

Rund 45 Gemeindebürger, darunter auch einige Mandatsträger, waren der Einladung von Bürgermeister Max Kollmannsberger gefolgt, um sich aus erster Hand über das Thema „Nahwärmenetze in Tegernheim“ zu informieren. Mitarbeiter des Umweltinstituts bifa sowie der Rewag und eines Ingenieurbüros aus dem Allgäu beleuchteten aus verschiedenen Blickwinkeln die Möglichkeiten und Vorteile eines Nahwärmenetzes. Allerdings blieben die Anwesenden bei der abschließenden Fragerunde und Abstimmung überwiegend skeptisch.

In seiner Eröffnung verwies der Bürgermeister darauf, dass sich angesichts der Weiterführung der einfachen Ortssanierung in der nördlichen Kirch-, Ring- und Wiedmannstraße die einmalige Gelegenheit biete, ein Nahwärmenetz zu verwirklichen. Ein derartiges Heizsystem sei eine Maßnahme zur Verwirklichung des Energienutzungskonzeptes. Ziel der Veranstaltung sei es, die Bürger über dieses umwelttechnisch vorteilhafte System zu informieren und einzubinden, erklärte die Moderatorin des Abends, Ruth Berkmüller.

Zuverlässig und bezahlbar

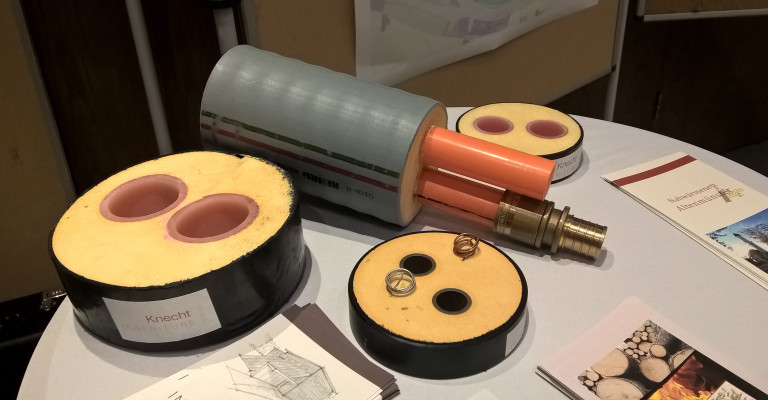

Hansjürgen Krist, Mitarbeiter des bifa Umweltinstituts aus Augsburg, stellte dann die Vorgehensweise und Ziele des von der Gemeinde beauftragten Energienutzungsplanes vor. Ziel dieses Planes sei es, „weg von fossilen Brennstoffen wie Erdöl und Gas zu kommen und dadurch zur Reduzierung des CO²-Ausstoßes beizutragen“. Dabei soll Energie auch in Zukunft noch „zuverlässig und bezahlbar“ sein. Die ermittelten Daten ergaben, dass in Tegernheim rund 100 Millionen Kilowattstunden Energie verbraucht würden, wovon rund 55% auf die Wärmegewinnung (Heizen und Warmwasser) entfallen. Der Anteil an erneuerbaren Energien ist mit 3% für Holzheizungen und 1% für Wärmepumpen sehr gering. Der CO²-Ausstoß je Bürger liegt zwar unter dem Landesdurchschnitt, beträgt jährlich aber rund 6,1 Tonnen. Anhand des Gebäudebestandes und des ermittelten Wärmeverbrauches seien der Ausbau und Betrieb von Nahwärmenetzen im Bereich der geplanten Ortssanierung und aufgrund der zahlreichen gemeindlichen Liegenschaften im Bereich Grundschule, Kindergarten, Seniorenheim und Mehrzweckhalle sinnvoll, erklärte der Fachmann. Als Energieträger sei aus ökologischen Gründen Biomasse, z. B. Hackschnitzel, zu bevorzugen. Krist stellte dann das System eines Nahwärmenetzes und seine vielfachen Vorteile vor. Neben den Vorteilen für die Umwelt bringe das Nahwärmesystem auch dem Hausbesitzer zahlreiche Vorteile. So benötige das System nur eine Übergabestation im Haus. Deren Kosten liegen derzeit je nach System bei 4000 bis 6000 Euro. Im Gegenzug brauche man keinen Heiz- und Tankraum, keinen Kamin und habe auch keine Wartungs- oder Investitionskosten mehr. Bei einer ausreichenden Zahl von Anschlüssen könne der Wärmepreis bei rund 11,7 bis 13 Cent je Kilowattstunde liegen und sei damit konkurrenzfähig. Auf Nachfrage teilte Krist mit, dass die Übergabestation derzeit vom Staat mit 1800 Euro bezuschusst werde. Die Kosten für die isolierten Rohrleitungen ohne Verlegung bezifferte der Experte auf rund 80 Euro pro Meter. Bei der Verlegung könne man durchaus selbst mitarbeiten, erklärte Krist.

Stephan Ruchte von der Knecht Ingenieure GmbH stellte im Anschluss eine Reihe von seiner Firma projektierter und bereits seit Jahren im Betrieb befindlicher Nahwärmenetze vor. Unter anderem würden derartige Anlagen erfolgreich in Wangen im Allgäu, in Wildpoldsried und weiteren Kommunen im schwäbischen Raum betrieben. Je nach Ausgangslage würden die Kosten pro Kilowattstunde dort bei sieben bis neun Cent liegen. Die Anlagen selbst würden in der Grundlast jeweils mit Hackschnitzelheizungen betrieben und seien in den Händen der beteiligten Bürger. Dadurch würde sowohl die Umwelt entlastet wie auch der Gewinn in der Region bleiben, erklärte der Planer.

Beispiel Brandlberg

Andreas Krüger von der Rewag berichtete über das Nahwärmesystem, das seine Firma derzeit im Neubaugebiet Brandlberg verwirkliche. Dort seien 2500 Euro einmalige Anschlusskosten sowie weitere 2000 Euro für die Übergabestation und 300 Euro je laufenden Meter Leitung innerhalb des Grundstücks vom Bauherrn zu entrichten. Der Wärmepreis selbst sei mit vier Cent je Kilowattstunde aufgrund einer Sondersituation aber besonders günstig. Krüger stellte abschließend heraus, dass die Anlage in einem Neubeaugebiet nicht mit der Tegernheimer Situation vergleichbar sei und daher auch keine Aussage zu möglichen Kosten getroffen werden könne. In der anschließenden Fragerunde stand mehrmals das Thema Kosten im Mittelpunkt. Nach Aussage der Fachleute hängt die Beantwortung dieser Frage von der Zahl der Beteiligten und dem Betreibermodell ab und kann daher erst im weiteren Verlauf geklärt werden. Franz Mirter regte an, gegen einen geringen einmaligen Betrag alle Grundstücke anzubinden. Der endgültige Anschluss könne dann je nach persönlicher Situation in den kommenden Jahren erfolgen. Sandra Scheck sprach sich für einen Betrieb durch die Nutzer aus, da nur so die Unabhängigkeit von großen Konzernen vermieden wird. Bürgermeister Kollmannsberger stellte heraus, dass es wegen der bestehenden Hochwassergefahr für Tegernheim sehr wichtig sei, von Ölheizungen weg zu kommen. Als Standort für ein innerörtliches Heizkraftwerk biete sich der Keller des Feuerwehrgerätehauses an. Allerdings müsse man ein alternatives Heizsystem wie Blockheizkraftwerk oder Wasserwärmepumpensystem andenken, da sich die Lage im Ortsinneren nicht für eine Hackschnitzelheizanlage eigne. Er bat vor allem die anwesenden Anwohner der Wiedmannstraße um die Beantwortung des ausgeteilten Fragebogens, da die Rewag noch heuer mit dem Austausch der alten Wasserleitungen beginne und in diesem Zusammenhang die Rohrverlegung mitgemacht werden könnte.

Bild zeigt die ausgestellten Rohrleitungssysteme, die für ein Nahwärmenetz rund ein Meter tief verlegt werden müssen

(aus der Donaupost vom 14.05.2016)